ブログ

BLOG

医療事務総合学科

【徹底比較】医療事務と看護師どっちが向いてる?|仕事内容・給料・資格から解説

「人の役に立ちたい」という想いを持つ高校生の皆さん、医療の現場は「看護と医療の違い」を理解することで、自分に合った仕事が見つけやすくなります。本記事では、医療事務と看護師の仕事内容、給料、適性などを詳しく比較し、あなたの進路選択をサポートします。

「人の役に立ちたい」という想いはあっても、看護師の仕事内容に不安を感じることはありませんか?夜勤や緊急対応、命を預かる責任の重さなど、看護師の仕事には大きなプレッシャーがともないます。

皆さんは医療事務という選択肢があることをご存知でしょうか。医療事務は医療現場で重要な役割を担いながらも、看護師とは異なる働き方ができる職業です。

この記事では、医療事務と看護師の違いを以下の観点から詳しく比較していきます。

- 仕事内容と役割の違い

- 必要な資格や教育を受けられる期間

- 働き方や勤務体系の違い

- 給料や将来性の比較

- 適性や向いている人の特徴

- 男女比や活躍できる場所の違い

医療現場は大きく「医療」と「看護」の二つの側面で成り立っています。「医療」が医師による診断や治療行為を指す一方、「看護」は患者さんの生活全般の援助や精神的なケアを指します。この医療と看護の違いを理解することが、あなたに合った職業を見つける第一歩です。

自分に合った医療職を選ぶためのポイントもご紹介しますので、ぜひ最後までお読みください。

目次

看護と医療の違いとは?医療事務と看護師の仕事内容・役割を徹底比較

医療事務と看護師では、同じ医療現場で働くものの、まったく異なる役割を担っています。それぞれの仕事内容や担当業務を見ていきましょう。

医療事務の主な仕事内容

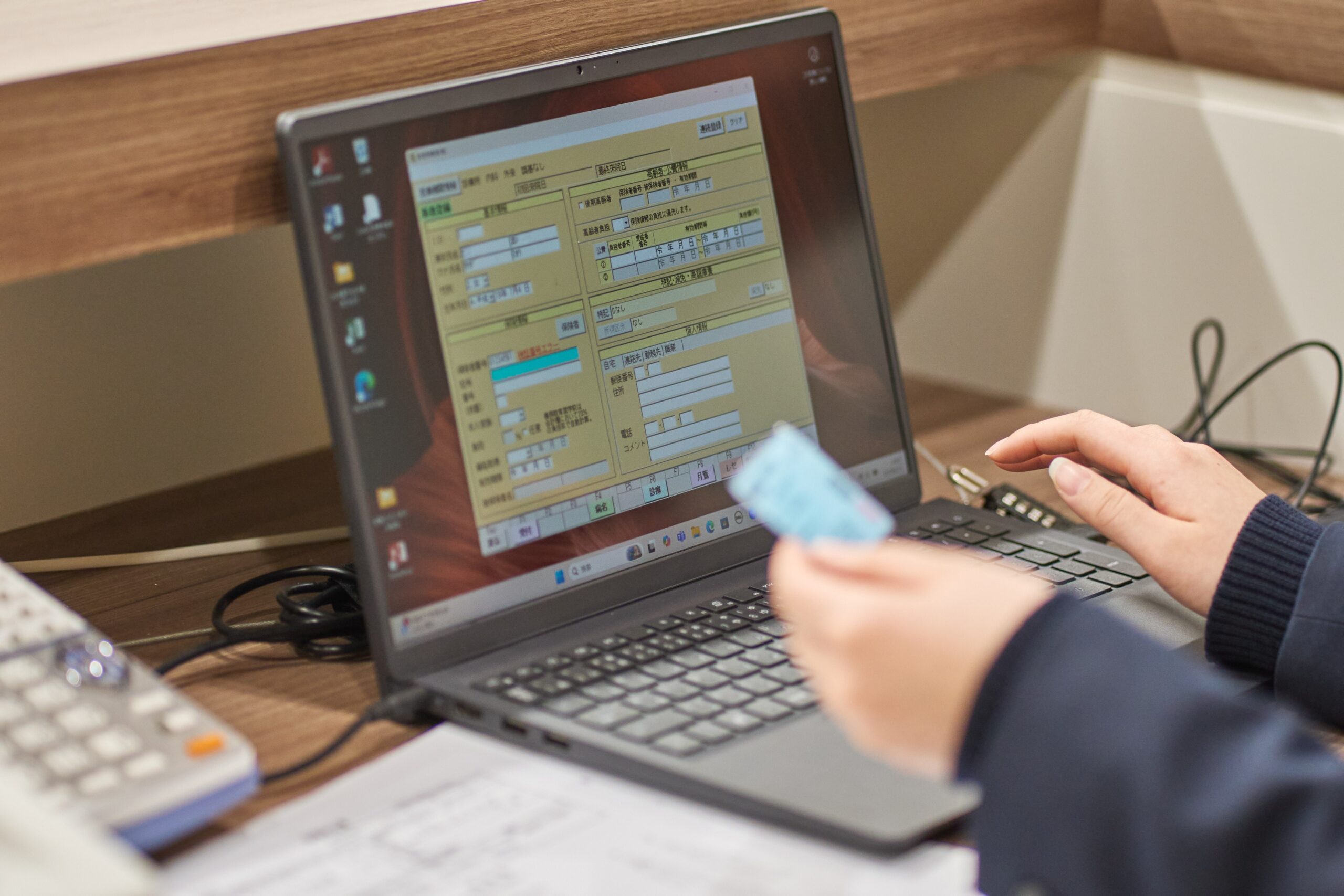

医療事務の仕事は主に病院やクリニックの受付や事務作業を担当します。患者さんの窓口対応から会計業務、レセプト(診療報酬明細書)作成など、医療機関の運営を支える重要な役割を果たします。

具体的な業務内容は以下のとおりです。

- 受付業務:患者さんの受付、診察券の作成、問診票の管理、問い合わせ対応

- 会計業務:診療費の計算、会計処理、保険証の確認

- レセプト作成:診療報酬の請求書類作成

- カルテ管理:電子カルテの入力補助、管理

- 医療統計:患者数や診療科別の統計データ作成

- 文書作成:診断書や証明書などの医療文書管理

医療事務は患者さんと医師・看護師をつなぐ架け橋としての役割も担っています。患者さんが不安なく診療を受けられるよう、分かりやすい説明や適切な案内を行うことも大切な仕事です。

看護師の主な仕事内容

看護師は患者さんの健康状態を観察し、医師の指示のもとで医療行為を行う専門職です。患者さんの身体的・精神的ケアを24時間体制で担当します。

主な業務内容は次のとおりです。

- 医療処置:注射や点滴、採血、投薬などの医療行為

- 観察・判断:患者さんの状態観察、異常の早期発見

- 生活援助:食事、排泄、入浴などの生活支援

- 医師の診療補助:手術の介助、処置の準備と実施

- 患者指導:退院後の生活指導や服薬指導

- 医療記録:看護記録の作成、申し送り

看護師は患者さんの命と向き合う最前線で働く職業です。医学的知識と技術を持ち、患者さんの状態に応じた判断と対応が求められます

責任や精神的負担の違い

医療事務と看護師では、担う責任や精神的負担にも大きな違いがあります。

| 比較項目 | 医療事務 | 看護師 |

| 命に関わる判断 | 基本的になし | 日常的にあり |

| 緊急対応 | 少ない | 多い |

| ストレス要因 | 事務的ミス、クレーム対応 | 患者の容態急変、死との向き合い |

| 精神的負担 | 比較的低い | 非常に高い |

| 体力的負担 | デスクワーク中心で低め | 立ち仕事、力仕事も多く高い |

医療事務は事務的なミスが命に直結することは少なく、精神的負担は比較的軽いといえます。一方、看護師は常に患者さんの命に関わる判断を求められるため、精神的なプレッシャーが非常に大きい職業です。「人と関わる仕事がしたいけれど、命の重さを背負うほどの自信がない」という方には、医療事務の方が向いているかもしれません。

医療事務と看護師に必要な資格と教育を受けられる期間

医療事務と看護師では、必要な資格や教育期間にも大きな違いがあります。それぞれどのような勉強が必要なのか、費用や期間も含めて比較してみましょう。

医療事務に必要な資格と勉強期間

医療事務は法律で定められた国家資格は必要なく、民間の認定資格を取得することで就職に有利になります。主な資格としては以下のようなものがあります。

- 医療事務技能審査試験(医科)

- 医事コンピュータ技能検定試験

- 医療事務管理士技能認定試験

- 医療秘書技能検定試験

これらの資格は専門学校で1〜2年学ぶことで取得できますが、通信講座でも3〜6ヶ月程度の学習で資格取得が可能です。

医療事務の教育費用は比較的リーズナブルで、専門学校の場合は2年制で約120〜180万円程度、通信講座なら10〜20万円程度で始められます。

看護師になるための道のりと費用

看護師は厚生労働大臣が認定する国家資格であり、取得するためには指定の教育機関で学び、国家試験に合格する必要があります。主な進路としては以下の3つがあります。

- 看護専門学校(3年制):看護の基礎から応用まで学ぶ

- 看護系短期大学(3年制):専門学校より幅広い教養も学ぶ

- 看護系大学(4年制):より高度な医療知識や研究方法も学ぶ

教育費用は3年制専門学校で約300〜400万円、大学では4年間で約500〜800万円程度かかります。さらに国家試験に合格するための対策や実習なども含めると、看護師になるには時間もお金も相当かかると言えるでしょう。

教育内容の違いと適性

医療事務と看護師では学ぶ内容にも大きな違いがあります。

| 教育内容 | 医療事務 | 看護師 |

| 主な学習内容 | 医療保険制度、医学用語、診療報酬請求事務、PC操作 | 解剖生理学、病態生理学、薬理学、看護技術、臨床実習 |

| 実習の量 | 少ない(病院見学程度の場合もある) | 非常に多い(1000時間以上の臨床実習) |

| 向いている人 | 事務処理が得意、細かい作業が苦にならない | 体力がある、ストレス耐性が高い、判断力がある |

| 学習の難易度 | 専門用語の暗記が中心で比較的易しい | 医学的知識から技術まで幅広く学ぶため高い |

医療事務は正確さと効率性が求められる事務系の仕事です。一方、看護師は医学的知識と実践的技術の両方が必要とされます。自分の得意なことや学びやすさという点でも、どちらが向いているか考えてみるとよいでしょう。

医療事務と看護師の働き方と勤務体系の違い

医療事務の勤務時間と働き方

医療事務の勤務は基本的に日勤のみで、病院やクリニックの診療時間に合わせた勤務となります。一般的な勤務時間は以下のとおりです。

- 病院の場合:8:30〜17:30頃(休憩1時間)

- クリニックの場合:9:00〜18:00頃(休憩1時間) ※クリニックでは午前・午後の二部制で間に休憩時間があることも

医療事務の大きな特徴は、夜勤がほとんどない点です。救急外来など一部の24時間対応している大病院を除き、基本的に日中のみの勤務となります。土曜診療のある医療機関では、シフト制で土曜出勤がある場合もあります。

病院の規模によっては、日曜・祝日に当番制の勤務がある場合もありますが、看護師に比べると休日は取りやすい傾向にあります。

看護師の勤務シフトと身体的負担

看護師は患者さんの24時間ケアを担うため、夜勤を含む交代制勤務が基本です。一般的な勤務パターンとしては以下のようなものがあります。

- 日勤:8:30〜17:30頃

- 準夜勤:16:30〜翌1:00頃

- 深夜勤:0:30〜9:00頃

- 二交代制の場合:日勤(8:30〜17:30)と夜勤(17:00〜翌9:00)

看護師の勤務は不規則になりがちで、体内リズムが乱れやすいという特徴があります。また、患者さんの移動介助や長時間の立ち仕事など、身体的な負担も非常に大きい職業です。

ライフスタイルとの両立のしやすさ

医療事務と看護師では、プライベートとの両立のしやすさにも違いがあります。

| 比較項目 | 医療事務 | 看護師 |

| 勤務時間の規則性 | 規則的 | 不規則 |

| 夜勤の有無 | 基本的になし | あり(月7〜8回程度) |

| 休日の取りやすさ | 比較的取りやすい | シフト制で不規則 |

| 子育てとの両立 | しやすい | 夜勤があり難しい場合も |

| 身体的疲労 | 少ない | 大きい |

医療事務は規則正しい生活リズムを保ちやすく、子育てや家庭との両立もしやすい職業といえます。一方、看護師は不規則な勤務と身体的負担から、プライベートの予定が立てにくかったり、体調管理が難しかったりすることがあります。

将来、家庭と仕事の両立を考えている方にとっては、医療事務の方が働きやすい環境かもしれません。

給料・将来性・キャリアパスを比較|医療事務から看護師への転職は?

医療事務と看護師では、給料や将来のキャリアパスに大きな違いがあります。職業選択の重要なポイントとなる待遇面を詳しく比較していきましょう。

医療事務の給料とキャリアアップ

医療事務の給料は、勤務先や経験年数によって異なりますが、一般的な年収の目安は以下のとおりです。

- 新卒初任給:月給16〜19万円程度

- 経験3〜5年:月給18〜22万円程度

- 経験10年以上:月給20〜25万円程度

医療事務の年収は、平均で約300〜350万円程度となっています。看護師と比較すると低めの設定ですが、事務職としては標準的な水準といえるでしょう。

医療事務からのキャリアアップとしては、以下のような道があります。

- 医療事務スーパーバイザー:経験を積んで医療事務チームのリーダーになる

- 医事課長・事務長:病院の事務部門の管理職へ昇進

- 診療情報管理士:追加の資格を取得して専門性を高める

- 医療秘書:医師の秘書として専門的な業務を担当

- 医療コンサルタント:病院経営の効率化などを提案する専門家へ

特に診療情報管理士や医療情報技師などの専門資格を取得すると、より高い給与を得られる可能性が高まります。2025年3月現在、医療のIT化が進む中、医療情報系の知識を持つ人材の需要は高まっています。

看護師の給料と昇進の可能性

看護師の給料は、医療事務よりも高い水準にあります。

- 新卒初任給:月給21〜25万円程度

- 経験3〜5年:月給25〜30万円程度

- 経験10年以上:月給30〜35万円程度

看護師の年収は、平均で約450〜550万円程度となっています。夜勤手当や各種手当を含めると、さらに収入が増える傾向にあります。

看護師のキャリアパスとしては、以下のようなものがあります。

- 主任看護師→看護師長→看護部長と管理職へ

- 専門看護師や認定看護師などの専門資格を取得

- 訪問看護師や産業看護師など活躍の場を広げる

- 看護教員として看護学校で教える

看護師は資格を活かしたキャリアアップの選択肢が多い職業といえるでしょう。

収入と安定性のバランス

給料だけで比較すると看護師の方が高収入ですが、収入と仕事の負担を総合的に考えると、また違った見方ができます。

| 比較項目 | 医療事務 | 看護師 |

| 初任給 | 16〜19万円/月 | 21〜25万円/月 |

| 平均年収 | 約300〜350万円 | 約450〜550万円 |

| 夜勤手当 | なし | あり(月4〜8万円程度加算) |

| 労働時間あたりの単価 | やや低め | 高め |

| 仕事の負担 | 比較的低い | 非常に高い |

| 収入の安定性 | 安定している | 安定しているが体力次第 |

医療事務は給料は低めですが、負担も少なく長く続けやすいという特徴があります。一方、看護師は給料は高いものの、その分心身の負担も大きく、燃え尽き症候群で離職する人も少なくありません。

将来的に長く働き続けることを考えると、自分の適性や体力に合った選択をすることが重要です。

医療事務・看護師の適性は?向いている人の特徴を比較

医療事務と看護師、どちらが自分に向いているのか悩んでいる方のために、それぞれの職業に向いている人の特徴を比較してみましょう。

医療事務に向いている人の特徴

医療事務に向いている人には、以下のような特徴があります。

- 正確さと几帳面さ:ミスのない事務処理ができる

- コミュニケーション能力:患者さんへの説明や職員との連携がスムーズ

- パソコンスキル:データ入力や文書作成が得意

- マルチタスク対応力:複数の業務を同時に進められる

- ストレス耐性:クレーム対応などの場面でも冷静に対応できる

特に、細かい作業が好きな人や、規則正しく仕事をこなしたい人に向いています。また、医療現場で働きたいけれど、直接的な医療行為には抵抗がある人にもおすすめです。

医療事務の仕事では、患者さんと最初に接する「病院の顔」として、明るく丁寧な対応ができることも重要です。

看護師に向いている人の特徴

『看護師に適性があるか不安…』と感じている方もいるかもしれません。たしかに、看護師には高いストレス耐性や体力、そして緊急時に冷静な判断ができる決断力が求められます。しかし、人の痛みに寄り添える共感力や、細やかな気配りができる方も、患者さんにとって信頼できる存在となり、看護師として大いに活躍できるでしょう。

看護師に向いている人には、以下のような特徴があります。

- 体力と精神力:長時間の立ち仕事や夜勤に耐えられる

- 判断力と臨機応変さ:緊急時に適切な判断ができる

- 共感性と忍耐力:患者さんの痛みや不安に寄り添える

- 専門知識への関心:医学的知識を学び続ける意欲がある

- 責任感の強さ:命を預かる仕事として責任を持てる

看護師は人の命に直接関わることへの強い使命感と、ストレスフルな状況でも冷静に対応できる精神力が求められます。また、血液や排泄物などを扱うことに抵抗がない人に向いています。

性格タイプ別の適性診断

自分の性格タイプから、どちらの職業が向いているか考えてみましょう。

| 性格タイプ | 医療事務の適性 | 看護師の適性 |

| 几帳面・計画的 | ◎(事務作業に向いている) | 〇(ケアプラン作成などに活かせる) |

| 忍耐強い・粘り強い | 〇(複雑な請求業務に向いている) | ◎(長時間の看護業務に向いている) |

| 明るい・社交的 | ◎(受付業務に向いている) | ◎(患者さんとの関係構築に向いている) |

| 論理的・分析的 | ◎(レセプト業務に向いている) | 〇(患者さんの状態判断に活かせる) |

| 慎重・繊細 | ◎(正確な事務処理に向いている) | △(緊急時の判断に影響することも) |

| 決断力がある・行動力がある | 〇(業務改善などに活かせる) | ◎(緊急時の対応に向いている) |

| マイペース・自己管理型 | 〇(定型業務をこなすのに向いている) | △(チーム医療では調整が必要) |

自分の性格や得意なことを客観的に評価し、よりストレスなく長く続けられる職業を選ぶことが大切です。

医療事務の男女比は?男性・女性の活躍状況を解説

医療事務と看護師では、男女比や活躍できる場所にも違いがあります。性別に関わらず、自分らしく働ける環境かどうかも重要なポイントです。

医療事務の男女比と男性の活躍状況

医療事務は女性が多い職場ですが、近年は男性の割合も増えています。現在の大まかな男女比は以下のとおりです。

- 女性:約85〜90%

- 男性:約10〜15%

男性の医療事務スタッフは、特に以下のような場面で活躍しています。

- システム管理:医療情報システムの運用・管理

- レセプト業務:診療報酬請求業務のチェック・管理

- 医事課長・事務長:事務部門の管理職

- 病院経営:経営企画や経営改善

2025年3月現在、医療機関のIT化やDX化が進む中、PCスキルを活かした業務で男性の医療事務スタッフの需要が高まっています。また、医療事務の仕事は性別に関係なく、能力や適性が評価される職場環境が整ってきています。

男性の医療事務スタッフの声: 「最初は少し不安でしたが、PCスキルを活かせる業務が多く、やりがいを感じています。異性の患者さんへの対応など、男性スタッフならではの役割も重要視されています。」(医療事務3年目・男性)

看護師の男女比と職場環境

看護師も女性が多い職場ですが、男性看護師の数は年々増加しています。現在の大まかな男女比は以下のとおりです。

- 女性:約90〜95%

- 男性:約5〜10%

男性看護師は、特に以下のような場面で活躍しています。

- 救急外来:緊急時の対応や力仕事

- 精神科:患者さんの対応や安全確保

- 手術室:手術の介助や患者さんの移動

- 訪問看護:在宅での看護・介護

男性看護師は体力を活かした業務や、男性患者さんへの対応など、男性ならではの強みを活かせる場面が多くあります。

活躍できる場所の違いと可能性

医療事務と看護師では、活躍できる場所にも違いがあります。

| 勤務先 | 医療事務 | 看護師 |

| 病院 | ◎(事務部門全般) | ◎(病棟、外来、手術室など) |

| クリニック | ◎(受付から会計まで) | 〇(外来診療の補助) |

| 介護施設 | 〇(事務業務担当) | ◎(医療ケア担当) |

| 訪問医療・看護 | △(事務所での業務) | ◎(訪問看護師として) |

| 健診センター | 〇(受付、事務業務) | 〇(健診業務担当) |

| 医療関連企業 | 〇(医療事務の知識を活かす) | 〇(看護の知識を活かす) |

| 海外就職 | △(言語の壁あり) | 〇(資格を活かして可能) |

医療事務は病院やクリニックの事務部門を中心に活躍できます。一方、看護師は病院だけでなく、介護施設や訪問看護など、より幅広い分野で活躍できるのが特徴です。

どちらの職業も、基本的な資格や経験を積んだ後に、より専門的な分野や管理職にキャリアアップする道が開かれています。

医療事務・看護師の最新トレンドと今後の動向

医療現場は常に進化しており、医療事務と看護師の仕事内容も変化しています。最新のトレンドと今後の動向を見ていきましょう。

医療事務の最新トレンドと変化

2025年3月現在、医療事務の世界では以下のような変化が起きています。

- デジタル化の加速 電子カルテの普及率が95%を超え、紙の書類が激減しています。医療事務には基本的なITスキルが必須となっています。

- オンライン診療の拡大 新型コロナウイルス感染症の影響で導入が進んだオンライン診療は、現在も拡大傾向にあります。医療事務はオンライン予約管理や遠隔診療の運用サポートなど、新たな業務に対応することが求められています。

- AI活用の進展 レセプト作成や請求業務の一部がAIによって自動化されるようになっています。単純作業は減少し、AIの管理・活用能力が重視されるようになってきました。

これらの変化により、医療事務の仕事はより専門的で高度なものになっています。単なる事務作業ではなく、医療情報の管理や分析など、医療と情報技術の両方を理解できる人材が求められています。

看護師の働き方の変化と新たなニーズ

看護師の働き方にも大きな変化が起きています。2025年3月現在の最新トレンドは以下のとおりです。

- 特定行為研修修了看護師の増加 医師の指示の下、一部の医療行為を行える「特定行為研修修了看護師」の数が増加しています。医師不足を補うため、より高度な医療行為ができる看護師の需要が高まっています。

- テレナーシングの普及 遠隔でのヘルスケア指導や健康相談を行う「テレナーシング」が普及し始めています。ICTスキルを持つ看護師の需要が拡大し、働き方の選択肢が増えています。

- ワークライフバランスの重視 看護師の離職防止のため、夜勤負担の軽減や短時間正社員制度など、働きやすい環境づくりが進んでいます。子育てや介護と両立しやすい職場が増えてきました。

看護師の役割は従来の「医師の補助」から、専門的な知識と判断力を持つ医療専門職へと進化しています。その分、求められる知識や技術のレベルも高くなっています。

今後5年間の医療業界の変化予測

2025年から2030年にかけて、医療業界では以下のような変化が予測されています。

| 変化予測 | 医療事務への影響 | 看護師への影響 |

| 医療のDX化加速 | AIによる業務自動化が進み、IT管理能力が必須に | 電子機器を活用した観察・記録が標準化 |

| 超高齢社会の深刻化 | 介護報酬と診療報酬の複合的知識が必要に | 在宅医療・訪問看護の需要がさらに増加 |

| 医療人材不足 | 業務効率化のための提案力が求められる | 一人あたりの負担増加、特定行為可能者の重要性上昇 |

| 予防医療の重視 | 健診データ管理・分析業務の増加 | 予防医療の指導者としての役割拡大 |

| 地域包括ケアの推進 | 多職種連携のためのコーディネート役に | 医療と介護の境界を越えた知識が必要に |

どちらの職業も、今後は単なる業務遂行者ではなく、医療チームの一員として専門性を発揮することが求められるでしょう。特に医療事務は、医療機関の経営を支えるデータ分析や業務改善の役割が重視されています。

自分に合った医療職を選ぶためのポイント

医療事務と看護師、どちらが自分に合っているか迷っている方のために、職業選択のポイントをご紹介します。

自己分析シートで適性をチェック

以下の質問に答えてみることで、自分の適性が見えてくるかもしれません。

- 体力や健康面について

- 夜勤や不規則な勤務に耐えられる自信がありますか?

- 長時間の立ち仕事や力仕事に抵抗はありませんか?

- 健康面で不安や持病はありますか?

- 性格や得意なこと

- 緊急時に冷静に判断できる方ですか?

- 細かい作業や正確な事務処理は得意ですか?

- 人の痛みや不安に共感できる方ですか?

- 計画的に仕事を進めるのが得意ですか?

- 将来の働き方

- 家庭と仕事の両立を重視しますか?

- 給料の高さと仕事の負担、どちらを優先しますか?

- キャリアアップや専門性を高めたいと思いますか?

- 規則正しい生活リズムは重要ですか?

これらの質問に正直に答えることで、自分に合った職業の方向性が見えてくるでしょう。

現場を知るためのステップ

職業選択で最も大切なのは、実際の現場を知ることです。以下のようなステップで情報収集すると良いでしょう。

- 学校のオープンキャンパスに参加する 医療事務や看護師の養成コースがある学校のオープンキャンパスに参加して、カリキュラムや学習内容、卒業後の進路などを確認しましょう。

- 職場見学や職業体験を活用する 可能であれば、実際の病院や診療所の見学や職業体験に参加してみましょう。現場の雰囲気や実際の業務内容を知ることができます。

- 現役の医療従事者に話を聞く 医療事務や看護師として働いている方に、仕事のやりがいや大変なこと、日常業務の様子などを聞いてみましょう。リアルな情報が得られます。

- SNSや職業紹介サイトで情報収集する 医療事務や看護師として働く方のブログやSNS、職業紹介サイトなどで、実際の働き方や給料、キャリアパスなどの情報を集めましょう。

これらのステップを通じて、イメージと現実のギャップを埋めることが大切です。

仙台医療福祉専門学校で医療事務を学ぶメリット

仙台医療福祉専門学校では、実践的な医療事務の教育を受けることができます。以下のようなメリットがあります。

- 充実した演習・実習環境:学内の設備を利用した演習や、学外実習を経験することで実践力を身につけられます。

- 複数の資格取得支援:医療事務技能審査試験だけでなく、医事コンピュータ技能検定や電子カルテ実技検定試験など、複数の資格取得をサポートしています。

- 高い就職率:地域の医療機関との強いつながりにより、高い就職率を誇ります。

- 少人数制クラス:きめ細かい指導で、一人ひとりの学習をサポートします。

- 充実した奨学金制度:経済的な不安を抱える学生も安心して学べる環境が整っています。

医療事務を目指す方は、ぜひ仙台医療福祉専門学校のオープンキャンパスに参加して、実際の授業や施設を見学してみることをおすすめします。自分の目で見て、医療事務の魅力を発見してください。

医療事務と看護師に関するよくある質問(FAQ)

Q1: 医療事務は女性が多い職場ですが、男性でも働きやすいですか?

A: はい、近年は男性の医療事務スタッフも増えています。特に医療情報システムの管理やレセプト業務、医事課長などの管理職では男性も多く活躍しています。性別よりも正確さや患者対応力など、能力や適性が評価される職場です。

Q2: 医療事務の資格がなくても就職できますか?

A: 資格がなくても就職できる場合もありますが、資格を持っている方が有利です。特に「医療事務技能審査試験」や「医事コンピュータ技能検定試験」などの資格があると、就職活動がスムーズに進みやすくなります。専門学校で学ぶことで、効率的に複数の資格を取得できます。

Q3: 看護師になるには必ず大学に行かなければなりませんか?

A: いいえ、看護師になるには大学以外にも、3年制の看護専門学校や看護短期大学でも資格取得が可能です。どの進路を選んでも、卒業後に看護師国家試験に合格すれば看護師として働くことができます。専門学校は実践的な教育が中心で、早く働き始めたい方に向いています。

Q4: 医療事務から看護師に、または看護師から医療事務に転職できますか?

A: はい、どちらの転職も可能です。医療事務から看護師になる場合は、再度看護学校に入学し、国家試験に合格する必要があります。一方、看護師から医療事務への転職は、医療現場の知識を活かせるため、即戦力として歓迎されることが多いです。

Q5: 医療事務と看護師、どちらが就職しやすいですか?

A: 現在は両方とも需要が高い職業ですが、看護師の方が人手不足が深刻で就職率は非常に高いです。ただし、医療事務も基本的な資格を持っていれば就職先は多く、特に医療情報システムなどの知識があれば需要は高まります。どちらも安定した就職先を見つけやすい職業といえるでしょう。

Q6: 子育てとの両立は医療事務と看護師、どちらが向いていますか?

A: 一般的には医療事務の方が子育てとの両立がしやすいと言われています。医療事務は基本的に日勤のみで、夜勤がなく規則正しい生活リズムを保ちやすいためです。看護師は夜勤があり不規則な勤務になりがちですが、最近では短時間勤務制度や日勤のみの職場も増えてきています。自分のライフスタイルに合った職場を選ぶことが大切です。

Q7: 医療事務と医療秘書の違いは何ですか?

A: どちらも医療機関で事務作業を行いますが、役割が異なります。医療事務は主に病院やクリニックの窓口で、受付や会計、レセプト作成といった運営全体に関わる業務を担当します。一方、医療秘書は特定の医師や診療科に専属で付き、診察の準備やスケジュールの管理、医療文書の作成など、より専門的な秘書業務を担います。医療秘書は医療事務よりも高度な医学知識やPCスキルが求められることが多いです。

まとめ:自分に合った医療職を見つけよう

医療事務と看護師、どちらも医療現場で重要な役割を担う素晴らしい職業です。この記事でご紹介した違いを参考に、自分に合った職業を選んでください。

医療事務は、正確な事務処理能力とコミュニケーション能力を活かして、医療機関の運営を支える仕事です。日勤のみで規則正しい生活が送れ、家庭との両立もしやすいという特徴があります。看護師ほど高収入ではありませんが、負担も少なく長く続けやすい職業といえるでしょう。

一方、看護師は医学的知識と技術を持ち、患者さんの命と向き合う仕事です。やりがいも大きい分、責任も重く、精神的・身体的な負担も大きくなります。給料は医療事務より高いですが、夜勤を含む不規則な勤務もあります。

あなたの性格や適性、将来のライフスタイルを考えて、無理なく長く続けられる職業を選ぶことが大切です。特に医療事務に興味を持った方は、仙台医療福祉専門学校の医療事務総合学科を検討してみてはいかがでしょうか。

充実した実習環境と資格取得サポート、高い就職率など、医療事務のスペシャリストを目指すための環境が整っています。まずはオープンキャンパスに参加して、実際の授業や施設を見学してみることをおすすめします。

医療の世界で自分らしく輝ける職業を見つけ、充実したキャリアをスタートさせましょう!