ブログ

BLOG

介護福祉学科

介護福祉士の離職率とその実態を徹底解説!進路選択の不安を解消しよう

「介護福祉士はすぐに辞める人が多い」という話を聞いて、進路選択に迷いが生じていませんか?高校生の皆さんやその保護者の方々にとって、将来の職業選択は人生を左右する重要な決断です。特に介護福祉士を目指す方にとって、高い離職率という現実は大きな不安材料になっているでしょう。

この記事では、介護福祉士の離職率の実態と原因を詳しく解説するとともに、長く働き続けるためのポイントや、働きやすい職場の選び方についてもお伝えします。進路選択に悩む高校生や、お子さんの将来を心配する保護者の方々に、客観的なデータと実際の現場の声をもとに、判断材料を提供します。

目次

介護福祉士の離職率の現状

「介護職はすぐに辞める人が多い」と言われますが、実際のところはどうなのでしょうか?まずは最新のデータから見ていきましょう。

介護業界の離職率の推移と現状

介護労働安定センターの「令和4年度介護労働実態調査」によると、介護職員の離職率は2022年度で約15.4%となっています。これは全産業平均の離職率(約14.0%)とほぼ同水準です。

実は介護業界の離職率は、2015年頃の約17%をピークに徐々に低下傾向にあります。2020年以降はコロナ禍の影響もあり一時的に上昇しましたが、最新データでは再び低下しています。

| 年度 | 介護職員の離職率 | 全産業平均離職率 |

| 2018年 | 16.2% | 14.6% |

| 2019年 | 15.8% | 14.6% |

| 2020年 | 16.0% | 14.0% |

| 2021年 | 16.2% | 14.0% |

| 2022年 | 15.4% | 14.0% |

他業種との比較

介護福祉士の離職率が際立って高いというイメージがありますが、データで見ると必ずしもそうではありません。

| 業種 | 離職率(2022年) |

| 宿泊・飲食サービス業 | 30.9% |

| 小売業 | 24.3% |

| 医療・福祉 | 16.4% |

| 製造業 | 11.5% |

| 公務員 | 2.1% |

宿泊・飲食サービス業や小売業と比較すると、介護業界の離職率は決して高くありません。また、介護業界の中でも、介護福祉士の資格を持つ人の離職率は全体より2〜3%程度低いというデータもあります。資格を持つことで、職場での立場が安定し、キャリアパスが明確になることが理由と考えられます。

年齢・性別による違い

介護業界の離職率を年齢別に見ると、特に若年層(20代)の離職率が高くなっています。

| 年齢層 | 離職率 |

| 20代以下 | 約25% |

| 30代 | 約18% |

| 40代 | 約13% |

| 50代 | 約11% |

| 60代以上 | 約14% |

若い世代ほど離職率が高い傾向は、実は他業種でも同様です。また、男女別では大きな差はありませんが、わずかに男性の方が離職率が低い傾向があります。若い世代は転職へのハードルが低いことも多く、自身のキャリアアップのための離職も多い傾向があります。

離職のタイミング

離職のタイミングでは、入職後3年以内に辞める人が多いというデータがあります。特に1年未満での離職が全体の約40%を占めています。この傾向から、最初の数年間が介護職として働き続けるかどうかの分岐点といえるでしょう。

ただし重要なのは、3年以上働き続けた人の離職率は大幅に低下するという点です。つまり、最初の数年間を乗り越えられれば、長く介護の仕事を続けられる可能性が高くなります。

介護福祉士の離職率が高い理由

では、なぜ介護業界、特に若い世代の離職率が高いのでしょうか。主な理由を詳しく見ていきましょう。

労働条件に関する課題

給与水準の問題

介護職の平均月給は約29万円(2022年度・厚生労働省調査)で、全産業平均(約30.7万円)と比べるとやや低い水準です。ただし、2018年度の平均月給が約26.3万円だったことを考えると、近年は徐々に改善されています。

また、介護職員処遇改善加算や特定処遇改善加算の導入により、給与水準は年々向上しています。2019年10月からは特定処遇改善加算が創設され、経験・技能のある介護福祉士の月額8万円相当の処遇改善が進められています。

シフト制や夜勤による負担

介護の仕事は24時間365日の対応が必要なため、シフト制や夜勤があることが多く、生活リズムが乱れやすいという課題があります。特に若い世代にとっては、友人や家族との時間が取りにくいことがストレスとなることもあります。

人間関係の課題

介護の現場では、利用者だけでなく、同僚や上司、他職種との連携が必要です。職場によっては人間関係のストレスが離職の原因になることもあります。

特に若手の介護福祉士からは「意見が言いにくい雰囲気がある」「古い慣習や方法に縛られている」といった声も聞かれます。介護の現場は女性が多く、年齢層も幅広いため、世代間のコミュニケーションギャップが生じやすい環境でもあります。

身体的・精神的負担

身体的な負荷

介護の仕事は、利用者の移乗や入浴介助など身体的な負担が大きい業務が含まれます。腰痛などの身体トラブルを抱える介護職員も少なくありません。

ただし、近年ではリフトやスライドボードなどの介護機器の導入が進み、身体的負担を軽減する取り組みが広がっています。最新のICT技術や介護ロボットの導入も進んでおり、作業効率の向上と身体負担の軽減が図られています。

精神的ストレス

認知症ケアや看取りなど、精神的な負担が大きい業務もあります。また、介護は「感情労働」の側面もあり、常に笑顔や優しさを求められることによる疲労感を訴える声もあります。

2023年の調査では、介護職員の約6割が「仕事でストレスを感じる」と回答しています。特に「利用者や家族からの過度な要求」「人手不足による業務過多」「責任の重さ」などがストレス要因として挙げられています。

キャリアパスの不明確さ

若い世代が離職する理由として「将来のキャリアパスが見えない」という点も挙げられます。介護福祉士として働き始めても、その先のステップアップや専門性の向上がイメージできないと、将来に不安を感じて離職につながることがあります。

しかし実際には、介護福祉士からケアマネジャーや施設長など、様々なキャリアパスが存在します。また、認知症ケアや看取りケアなど、特定分野に特化したスペシャリストになる道もあります。こうしたキャリアパスが職場で明確に示されていないことが課題となっています。

離職率を改善する取り組み

介護業界の離職率改善に向けて、国や自治体、各施設ではどのような取り組みが行われているのでしょうか。

国や自治体の政策

処遇改善加算による給与アップ

介護職員の給与水準を向上させるため、国は2012年から「介護職員処遇改善加算」を導入し、さらに2019年からは「特定処遇改善加算」も創設しました。これにより、介護福祉士などの有資格者の月給は着実に上昇しています。

2024年度の最新データによれば、介護福祉士の平均給与は月額約31万円となり、5年前と比較して約3万円の上昇が見られます。厚生労働省は2025年までに、他産業と遜色ない水準を目指しています。

介護ロボット・ICT導入支援

身体的負担軽減のため、国や自治体は介護ロボットやICT機器の導入を積極的に支援しています。2023年度からは補助率の引き上げや対象機器の拡大も行われ、多くの施設で最新機器の導入が進んでいます。

移乗支援ロボットやAIを活用した見守りシステムなどの導入により、介護職員の身体的負担が軽減されるだけでなく、記録業務の効率化なども実現しています。

職場環境の改善事例

働きやすい職場づくりの成功例

離職率の低い施設では、さまざまな工夫がなされています。例えば東京都内のある特別養護老人ホームでは、以下のような取り組みにより、離職率を5%以下に抑えることに成功しています。

- 完全週休2日制の導入(月8回以上の休日確保)

- 残業時間の削減(月平均残業時間5時間以下)

- 有給休暇取得率80%以上の実現

- 子育て中の職員向け短時間勤務制度の充実

- 定期的なメンタルヘルスチェックと相談窓口の設置

このように、ワークライフバランスを重視した勤務体制を整えることで、離職率を大幅に下げることに成功している施設が増えています。

研修制度の充実

離職率の低い施設のもう一つの特徴は、充実した研修制度です。特に新人職員向けのOJT(実務研修)や、定期的なスキルアップ研修の機会が多く設けられています。

例えば、神奈川県のある介護施設では、毎月1回の事例検討会や、外部講師を招いた専門研修など、年間20回以上の研修機会を設けています。こうした学びの場があることで、職員の成長意欲が高まり、離職防止につながっています。

介護職員のキャリアアップ支援

キャリアラダー制度の導入

近年、多くの介護施設で「キャリアラダー制度」が導入されています。これは職員のスキルや経験に応じて段階的にキャリアアップできる仕組みで、各段階で必要な研修や評価基準が明確に定められています。

このシステムにより、介護福祉士としての将来の道筋が可視化され、「この仕事に将来性がない」という不安が解消されます。資格取得支援と組み合わせることで、より効果的なキャリア支援が可能になっています。

資格取得支援

多くの施設では、ケアマネジャーや認知症ケア専門士など、上位資格の取得を支援する制度を設けています。受験料の補助や、資格取得に必要な研修への参加費用の助成、さらには勉強会の開催など、様々なサポートが行われています。

資格を取得することで給与アップにつながる仕組みも一般的になっており、これがモチベーション向上と離職防止に役立っています。

離職せずに長く働く介護福祉士の特徴

長く介護の仕事を続けている人には、どのような特徴があるのでしょうか。「3年の壁」を乗り越え、5年、10年と働き続ける介護福祉士から学べるポイントを見ていきましょう。

仕事への適性と価値観

「人を支える」ことへの強い意志

長く働いている介護福祉士に共通するのは、「人の役に立ちたい」「困っている人を支えたい」という強い思いです。金銭的な報酬だけでなく、利用者やその家族からの「ありがとう」という言葉にやりがいを感じる人が多いようです。

ある調査によると、10年以上勤続している介護福祉士の8割以上が「利用者との関わりにやりがいを感じる」と回答しています。日々の小さな変化や成長を感じ取れる感性を持っていることも特徴といえるでしょう。

コミュニケーション能力の高さ

長く働いている介護福祉士には、利用者だけでなく、同僚や他職種とのコミュニケーション能力が高い人が多いという特徴があります。介護の現場では、医師、看護師、リハビリ職員など様々な職種と連携する機会が多く、円滑なコミュニケーションが重要になります。

特に「自分の意見をしっかり伝えつつ、相手の意見も尊重できる」というバランス感覚を持った人は、職場での人間関係のストレスも少なく、長く働き続けることができているようです。

ストレス管理と自己ケア

介護の仕事は身体的・精神的に負担が大きいことがあります。長く働き続けている人は、自分なりのストレス解消法や自己ケアの方法を確立しています。

例えば、趣味や運動で気分転換する、プライベートの時間を大切にする、悩みを同僚や先輩に相談できる関係を築くなど、様々な工夫がされています。特に「仕事とプライベートの切り替えが上手」という点は多くの長期勤続者に共通しています。

また、腰痛予防のためのストレッチや適切な介助技術の習得など、身体的な自己管理も重要です。自分の健康管理に意識的に取り組んでいる人ほど、長く働き続けられる傾向があります。

継続的な学習意欲

介護の分野は常に新しい知識や技術が求められます。認知症ケアや医療的ケア、最新の介護機器の活用法など、学ぶべきことは数多くあります。

長く働いている介護福祉士の多くは、常に学び続ける姿勢を持っています。施設内の研修だけでなく、外部の勉強会や講習会に積極的に参加したり、専門書や業界誌を読んだりと、自己啓発に努めています。

新しい知識や技術を身につけることは、仕事の幅を広げるだけでなく、モチベーションの維持にもつながります。「学ぶことで自分の成長を実感できる」という声も多く聞かれます。

働きやすい職場の選び方

介護福祉士として長く働き続けるためには、自分に合った職場を選ぶことも重要です。就職活動やインターンシップの際に確認しておきたいポイントを紹介します。

職場環境をチェックするポイント

職員の定着率と年齢構成

職場見学や面接の際には、「職員の平均勤続年数」や「離職率」について質問してみましょう。3年以上働いている職員が多い職場は、働きやすい環境が整っている可能性が高いといえます。

また、20代から60代まで幅広い年齢層の職員がいる職場は、長く働き続けられる環境である可能性が高いです。特に若手職員が複数名いることは、新人が働きやすい環境である証拠かもしれません。

研修制度と教育体制

新人教育の仕組みが整っているかどうかも重要なポイントです。特に入職後1年間の研修プログラムが具体的に示されている施設は、職員の育成に力を入れている証拠といえるでしょう。

「プリセプター制度」(先輩職員が一対一でサポートする仕組み)や「エルダー制度」(複数の先輩職員がフォローする体制)などが導入されていれば、安心して仕事を始められます。

労働条件と福利厚生

シフトの組み方や休日の取得状況、残業時間などを確認することも大切です。特に月8日以上の休日確保、有給休暇の取得率の高さ、残業時間の少なさなどは、ワークライフバランスが取りやすい職場の特徴です。

また、育児・介護休暇の取得実績や、短時間勤務制度の有無なども確認しておくと良いでしょう。将来的なライフイベントにも対応できる柔軟な制度があると安心です。

施設見学で見るべきポイント

職員同士のコミュニケーション

施設見学の際には、職員同士のコミュニケーションの様子にも注目しましょう。笑顔で会話している、協力し合って業務を進めている、といった光景が見られれば、良好な人間関係が構築されている可能性が高いです。

また、介護リーダーや管理者と現場職員の関係性も重要です。上司に質問や相談がしやすい雰囲気があるかどうかをチェックしてみましょう。

利用者との関わり方

職員と利用者の関わり方も大切なチェックポイントです。利用者に対して丁寧に接している、一人ひとりの状態に合わせたケアが行われている、といった点は良質なケアを提供している施設の特徴です。

利用者がリラックスした表情で過ごしているかどうかも、施設の雰囲気を知る手がかりになります。

就職前に確認すべき項目リスト

職場選びで迷ったときのために、チェックリストを作成しました。以下の項目が多く該当する職場は、長く働き続けられる可能性が高いといえるでしょう。

- 離職率が低い(15%以下)

- 3年以上勤務している職員が半数以上

- 有給休暇の取得率が高い(60%以上)

- 残業時間が少ない(月10時間以下)

- 新人教育プログラムが整っている

- 資格取得支援制度がある

- キャリアアップの道筋が明確

- 介護機器や ICT の導入に積極的

- 職員間のコミュニケーションが良好

- 利用者に対するケアの質が高い

このチェックリストを参考に、自分に合った職場を探してみてください。特に最初の職場選びは、その後のキャリア形成に大きな影響を与えます。慎重に、そして前向きに選んでいきましょう。

介護福祉士のキャリアパス

介護福祉士の資格を取得した後、どのようなキャリアパスがあるのでしょうか。将来の可能性を知ることで、長期的な視点で働き続けるモチベーションにつながります。

介護福祉士からのステップアップ

介護現場でのキャリアアップ

介護福祉士として経験を積むと、チームリーダーやユニットリーダーといったポジションを任されるようになります。さらにキャリアを積むと、フロア主任や介護主任、そして施設長や事業所長といった管理職へのキャリアアップも可能です。

特に近年は、若手の管理職登用も増えており、20代後半〜30代で施設長を務めている例も少なくありません。管理職になると、介護業務だけでなく、人材育成やマネジメント業務など、より幅広い業務を担当することになります。

専門性を高めるキャリアパス

特定の分野に特化したスペシャリストとしてのキャリアパスも注目されています。例えば以下のような専門資格があります。

- 認知症ケア専門士:認知症の方へのケアに特化した専門職

- 福祉住環境コーディネーター:住環境の整備・改善を提案する専門職

- 介護予防運動指導員:介護予防のための運動指導を行う専門職

- 終末期ケア(エンゼルケア)専門士:看取りケアに特化した専門職

これらの専門資格を取得することで、特定分野のエキスパートとして活躍できるだけでなく、給与アップにつながることも多いです。

関連資格を活かしたキャリア展開

ケアマネジャー(介護支援専門員)

介護福祉士として5年以上の実務経験を積むと、ケアマネジャーの受験資格が得られます。ケアマネジャーになると、利用者のケアプラン作成やサービス調整など、より専門的な業務を担当することになります。

ケアマネジャーは介護福祉士よりも年収が高い傾向があり、年収400〜500万円程度が一般的です。また、比較的身体的負担が少ない点もメリットといえるでしょう。

その他の関連キャリア

介護福祉士の経験を活かせる他のキャリアパスとしては、以下のようなものがあります。

- 福祉用具専門相談員:適切な福祉用具の選定・提案を行う専門職

- 社会福祉士:より広い福祉分野でのソーシャルワークを担当

- 介護職員初任者研修インストラクター:新人介護職員の育成を担当

- 介護関連の営業職:介護機器メーカーや介護用品メーカーでの営業職

また、介護の知識と経験を活かして、福祉系専門学校や大学の教員になるという道もあります。教員になるためには、さらに上位の学位(大学卒業や大学院修了)が必要になることが多いですが、働きながら通信制大学などで学位を取得するケースも増えています。

起業・独立の可能性

経験を積んだ介護福祉士の中には、独立・起業する道を選ぶ人もいます。主な選択肢としては以下のようなものが挙げられます。

- 訪問介護事業所の開設:小規模な事業所から始めるケースが多い

- デイサービスの開設:地域特性に合わせた特色あるサービスを提供

- 介護コンサルタント:介護事業所の運営支援や人材育成を支援

- 介護関連の情報発信者:ブログやSNSでの情報発信、セミナー講師など

独立するためには、介護技術だけでなく、経営に関する知識も必要です。最近では介護福祉士向けの起業セミナーなども増えており、将来的な選択肢の一つとして視野に入れておくと良いでしょう。

実際に介護福祉士として10年の経験を経て独立し、特色あるデイサービスを運営している30代の経営者も少なくありません。介護の経験と知識は、社会的にも価値の高いスキルとして様々な場面で活かすことができるのです。

介護業界の将来性

介護福祉士を目指すにあたり、業界の将来性についても知っておきたいところです。介護業界はどのように変化していくのでしょうか。

高齢化社会における需要の高まり

日本の高齢化率(総人口に占める65歳以上の割合)は2024年時点で約29%に達し、2040年には約35%に達すると予測されています。これに伴い、要介護者数も増加の一途をたどっており、介護サービスの需要は今後も高まり続けると予想されます。

厚生労働省の推計によると、2025年には約34万人の介護人材が不足するとされています。つまり、介護福祉士の就職率は極めて高く、「仕事がない」という心配はほとんどないといえるでしょう。むしろ、人材不足を背景に、介護福祉士の社会的価値や待遇は今後も向上していく可能性が高いのです。

テクノロジーの活用と業務効率化

介護業界でもICTやAI、ロボット技術の導入が急速に進んでいます。これらのテクノロジーは介護職員の身体的負担を軽減するだけでなく、記録業務などの効率化にも貢献しています。

最新の介護機器やロボット

- 移乗支援ロボット:利用者の移乗をサポートし、介護職員の腰痛リスクを軽減

- 見守りセンサー:利用者の状態を常時モニタリングし、異常を検知して通知

- コミュニケーションロボット:利用者の話し相手となり、認知機能の維持や孤独感の軽減に貢献

- 排泄予測デバイス:排泄のタイミングを予測し、適切なケアを可能にする

こうした最新技術の導入により、「3K(きつい・汚い・危険)」というイメージからの脱却が進んでいます。若い世代の介護職員ほどこれらのテクノロジーに抵抗感が少なく、むしろ積極的に活用する傾向があります。

ICT化による記録業務の効率化

介護記録のICT化も急速に進んでいます。タブレットやスマートフォンを活用したリアルタイム記録システムの導入により、記録業務の時間が大幅に削減され、その分を直接的なケアに充てられるようになっています。

あるデイサービスでは、ICT導入により記録業務の時間が1日あたり約2時間削減され、その時間を利用者とのコミュニケーションやレクリエーションの充実に充てることで、サービスの質の向上につながったという事例もあります。

多様な働き方の実現

介護業界でも働き方改革が進み、多様な勤務形態が増えています。短時間勤務や時差出勤、テレワーク(一部業務)など、個人のライフスタイルに合わせた働き方が可能になってきています。

特に注目すべきは、複数の事業所で働く「複業型」のキャリアです。例えば平日は特別養護老人ホーム、休日は訪問介護など、複数の職場で働くことで、収入アップと幅広い経験を同時に実現できます。

また、育児や介護と両立しやすい環境整備も進んでおり、いったん現場を離れても復帰しやすい仕組みが整いつつあります。こうした柔軟な働き方が可能になることで、長く介護の仕事を続けられる可能性が高まっています。

よくある質問

介護福祉士の離職率や働き方について、高校生やその保護者の方からよく寄せられる質問に答えます。

Q.男性でも介護福祉士として活躍できますか?

A.はい、もちろん活躍できます。介護福祉士全体に占める男性の割合は約25%と徐々に増加傾向にあります。特に、身体介助が必要な男性利用者へのケアや、力仕事が必要な場面では男性介護福祉士の需要が高まっています。

また、男性介護福祉士は比較的離職率が低く、管理職になる割合も高い傾向があります。現在、施設長など管理職ポジションの約40%は男性が占めており、キャリアアップの機会も豊富です。

Q.給料は本当に低いのですか?

A.介護職の給与水準は徐々に改善されています。厚生労働省の最新データによると、介護福祉士の平均月給は約29万円で、これは全産業平均の約95%の水準です。

また、国の処遇改善加算により、2019年以降は特に有資格者の給与が上昇しています。経験を積み、ユニットリーダーや主任といったポジションになれば、月給35万円以上も珍しくありません。さらにケアマネジャーの資格を取得すれば、年収400〜500万円も現実的な目標になります。

Q.体力的に続けられるか不安です

A.介護の仕事は確かに体力を使う面がありますが、近年は介護機器やロボットの導入により、身体的負担は大きく軽減されています。リフトやスライドボードなどの活用で、腰痛発生リスクが大幅に下がっているデータもあります。

また、正しいボディメカニクス(身体の使い方)を学ぶことで、少ない力でも適切な介助が可能になります。専門学校では、こうした技術をしっかり習得できるので、体力に自信がなくても心配しすぎる必要はありません。

Q.介護の仕事は将来的にAIに取って代わられるのではないですか?

A.AIやロボットが介護職員の業務の一部を補助することはあっても、完全に取って代わることは考えにくいというのが専門家の見解です。なぜなら、介護の本質は「人と人とのつながり」だからです。

コミュニケーションを通じた心理的サポートや、その人らしさを尊重したケアは、AIでは代替できない人間にしかできない価値ある仕事です。むしろAIやロボットは、記録業務や身体的負担の大きい作業を補助し、介護職員がより質の高いケアに集中できるようサポートする役割を担うでしょう。

Q.介護の仕事にやりがいはありますか?

A.多くの介護福祉士が「非常にやりがいがある」と答えています。特に以下のような点にやりがいを感じる人が多いようです。

- 利用者の笑顔や「ありがとう」という言葉に直接触れられる

- 利用者の状態改善や目標達成に貢献できる喜び

- 人生の最終段階に寄り添い、尊厳ある生活を支えられる

- 日々の小さな変化に気づき、適切なケアを提供できる専門性

- 利用者の家族からの感謝の言葉を直接もらえる

特に若いうちから人の人生に深く関わり、社会的に意義のある仕事ができることは、介護の大きな魅力といえるでしょう。

Q.親が介護の仕事に反対しています。どう説得すればいいですか?

A.親御さんが心配するのは自然なことです。特に「給料が安い」「すぐに辞める人が多い」といったネガティブな情報に触れていると、お子さんの将来を案じて反対されるのも理解できます。

説得のポイントとしては、以下のような情報を伝えてみるといいでしょう。

- 最新の給与データを示す:処遇改善加算により給与水準が向上していること

- 安定した就職先であること:高齢化社会で需要が高まり続けていること

- キャリアアップの道筋:ケアマネジャーや管理職など、将来のキャリアパスを説明

- やりがいと社会的意義:人の役に立つ仕事の価値を伝える

- 技術革新による労働環境の改善:AIやロボットの導入で3Kイメージからの脱却が進んでいること

また、実際に親御さんにも一緒に介護施設見学やオープンキャンパスに参加してもらうことで、介護の現場の実態や教育内容を知ってもらうのも効果的です。

まとめ:介護福祉士として長く働くために

この記事では、介護福祉士の離職率の実態とその原因、そして長く働き続けるためのポイントについて解説してきました。最後に重要なポイントをまとめておきましょう。

この記事のポイント

- 介護福祉士の離職率は全産業平均と同程度(約15%)で、年々改善傾向にある

- 特に「3年の壁」を超えると離職率は大幅に低下する

- 処遇改善加算などにより給与水準は向上しており、全産業平均に近づいている

- テクノロジーの導入により身体的負担の軽減や業務効率化が進んでいる

- 介護福祉士からケアマネジャーや専門職、管理職など多様なキャリアパスがある

- 働きやすい職場を選ぶことが長く働き続けるための重要なポイント

- 高齢化社会において介護福祉士の需要は今後も高まり続ける

介護福祉士を目指す高校生へのメッセージ

介護の仕事は確かに楽ではありません。身体的にも精神的にも負担を感じることがあるでしょう。しかし、「人の役に立ちたい」「誰かの支えになりたい」という思いを持って取り組めば、それ以上の喜びややりがいを得られる素晴らしい仕事です。

また、高齢社会において、介護福祉士の社会的価値はますます高まっています。給与水準も徐々に改善され、キャリアパスも多様化しています。適切な職場選びと自己研鑽を続ければ、長く充実したキャリアを築くことができるでしょう。

働きやすい職場で介護福祉士としての一歩を踏み出そう

介護福祉士として長く働き続けるためには、最初の職場選びが重要です。この記事で紹介したチェックポイントを参考に、自分に合った環境を見つけてください。

介護福祉士を目指す第一歩として、専門的な知識と技術を学べる専門学校選びも大切です。専門学校では資格取得のためのカリキュラムはもちろん、実習を通じて現場の雰囲気を体験することもできます。

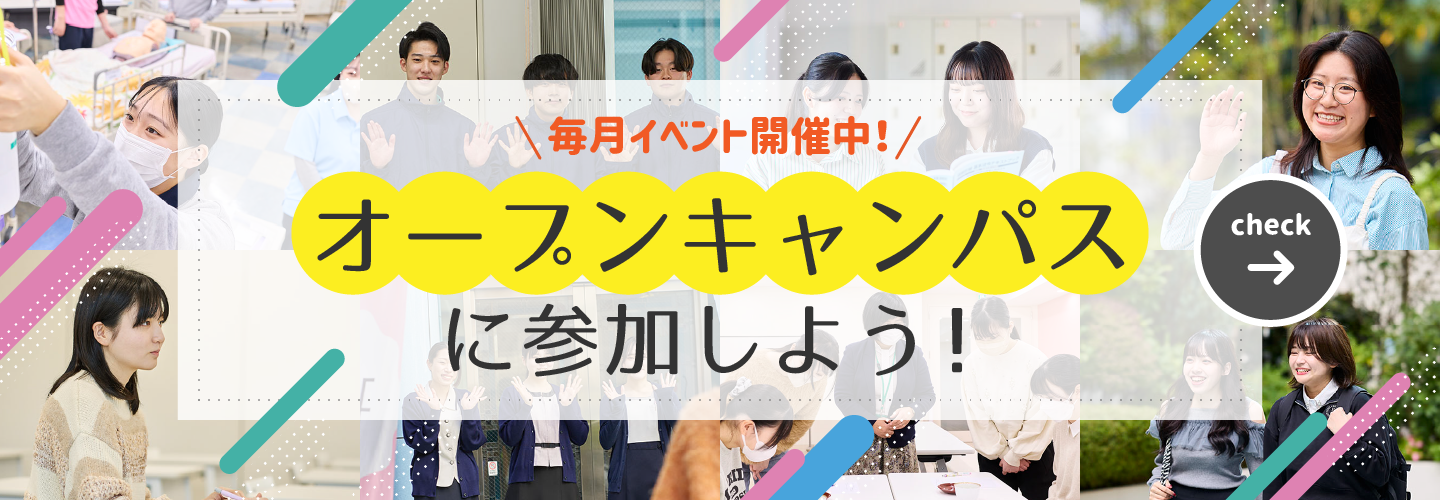

仙台医療福祉専門学校 介護福祉学科では、最新の介護技術と知識を学べるだけでなく、介護現場で即戦力となるための実践的な教育を受けることができます。少人数制の丁寧な指導や、充実した実習プログラムにより、介護福祉士として必要なスキルをしっかりと身につけることが可能です。

介護福祉士の道に興味を持たれた方は、ぜひオープンキャンパスにお越しください。実際の授業や施設を見学しながら、教員や在校生に直接質問することもできます。あなたの「人の役に立ちたい」という思いを、私たちと一緒に形にしていきましょう。

▲仙台医療福祉専門学校 介護福祉学科の詳細はこちら