ブログ

BLOG

医療事務学科医療事務総合学科

医療事務になるには?必要な資格や専門学校での学び方について

医療事務を目指すにあたり、どのような学歴や資格が必要なのか、また専門学校に通うメリットについて詳しく解説します。医療関係の仕事に興味はあるけれど、看護師や理学療法士、薬剤師以外の選択肢を探している高校生の方に、最短ルートで医療事務になる方法をお伝えします。

目次

医療事務とは?仕事内容と魅力

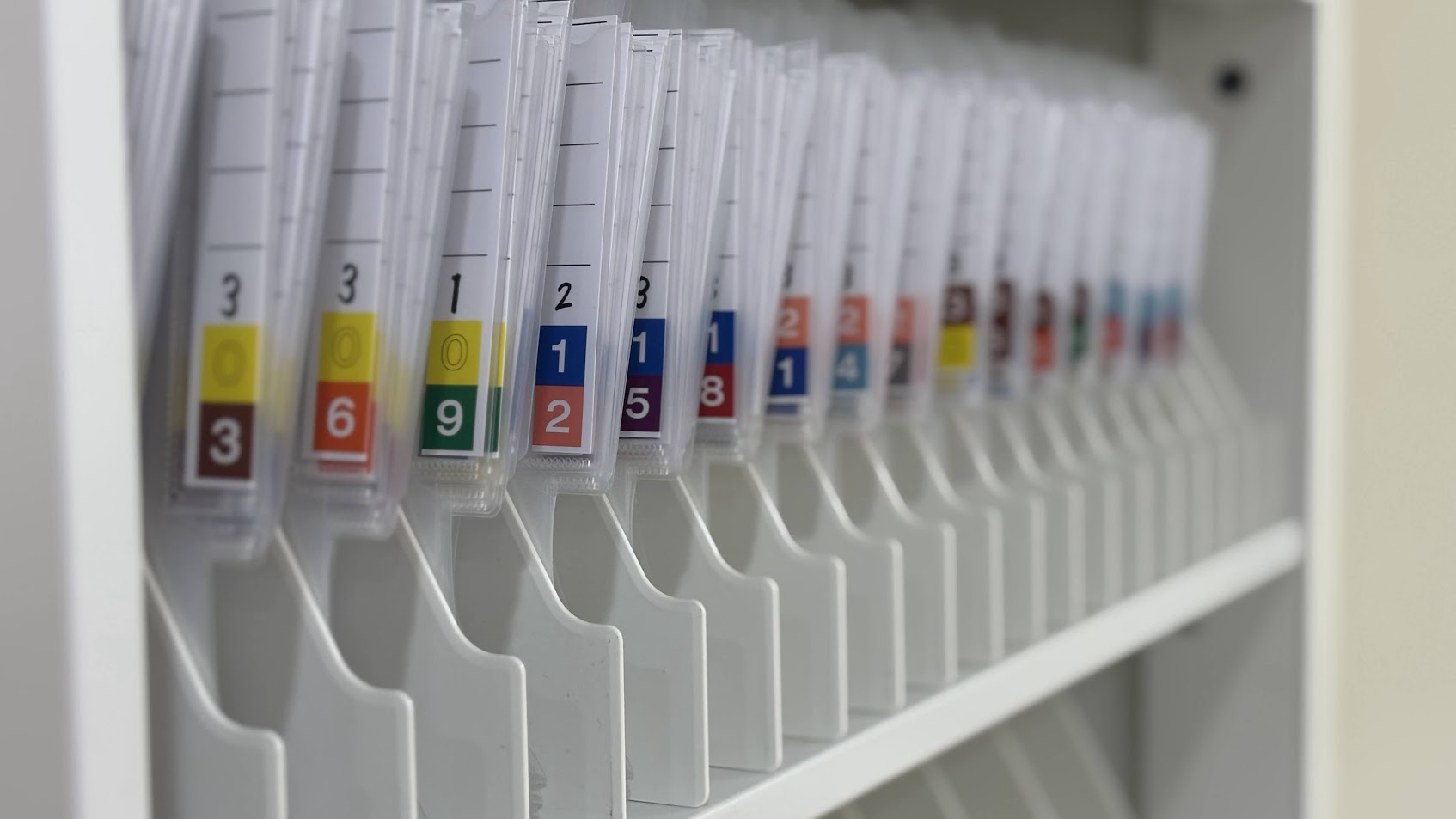

医療事務は、病院やクリニックの受付や会計などを担当する重要な仕事です。患者さんの対応から診療報酬請求(レセプト業務)まで、医療機関の運営を支える縁の下の力持ちといえるでしょう。

医療事務の主な仕事内容は次のとおりです。

- 患者さんの受付や会計対応

- 診療報酬明細書(レセプト)の作成

- 保険請求事務

- カルテ管理や電子カルテ入力

- 医師のサポート業務

医療事務の最大の魅力は、医療知識と事務スキルの両方を活かせることです。直接医療行為はしなくても、患者さんの診療をサポートする大切な役割を担います。また、病院は景気に左右されにくく、安定した職場環境であることも人気の理由です。

「人の役に立ちたい」「医療に関わる仕事がしたい」と考えている方にとって、医療事務は理想的な職業といえるでしょう。

医療事務になるために必要な資格と学歴

医療事務として働くために、法律で定められた国家資格は必要ありません。しかし、就職を有利にするためには、民間の認定資格を取得しておくことをおすすめします。

医療事務の主な資格と特徴

医療事務の資格には様々な種類があります。代表的なものをいくつか紹介します。

| 資格名 | 特徴 | 難易度 | 試験内容 |

| 医療事務技能審査試験(メディカルクラーク®) | 日本医療教育財団が認定する資格。医療機関での就職に強い | ★★☆☆☆ | 医療保険制度、医学一般、診療報酬請求事務など |

| 医療事務管理士® | 技能認定振興協会が認定。通信講座でも取得可能 | ★★☆☆☆ | 医療保険の知識、レセプト作成能力など |

| 医療事務検定試験 | 全国医療福祉教育協会が実施。初級から上級まである | ★☆☆☆☆〜★★★☆☆ | 医療保険の仕組み、医療用語、診療報酬算定など |

資格取得の難易度は、基礎的な医療知識がある状態であれば、3〜6か月程度の学習で合格できるものが多いです。ただし、専門的な知識が必要なため、独学よりも専門学校などで体系的に学ぶほうが効率的でしょう。

必要な学歴と知識

医療事務になるための最低限の学歴は高卒です。ただし、最近は専門的な知識を持つ人材が求められる傾向にあるため、医療事務の専門学校や短大、大学等で学ぶ人が増えています。

医療事務に必要な知識は以下のとおりです。

- 医療保険制度の仕組み

- 診療報酬請求の知識

- 医学用語や病名の基礎知識

- パソコンスキル(電子カルテ操作など)

- 接遇マナー

これらの知識は独学でも身につけることが可能ですが、医療事務の専門学校では、実践的なカリキュラムが組まれており、効率よく学ぶことができます。

医療事務になるための3つの進路

医療事務を目指す方には、主に3つの進路があります。それぞれのメリット・デメリットを比較しましょう。

専門学校に通う

専門学校は、医療事務になるための最も一般的かつ効率的な進路です。

メリット

- 短期間(1〜2年)で必要な知識や技術を集中的に学べる

- 就職に直結したカリキュラム構成

- 現場で役立つ実践的な演習が豊富

- 就職サポートが充実している

- 複数の資格取得を効率的に目指せる

デメリット

- 学費が必要(年間約100万円程度)

- 総合的な教養は大学ほど身につかない

専門学校では、医療事務の知識だけでなく、医療秘書や医療情報管理など関連分野も学べるコースが多いです。就職率の高さも魅力で、多くの学校が90%以上の就職率を誇っています。また、学校によっては実際に病院やクリニックで実習を経験することが可能で、就職後のイメージを作りやすいという利点もあります。

大学・短大で学ぶ

医療事務系の学科がある大学や短大に進学する方法もあります。

メリット

- 専門知識だけでなく幅広い教養を身につけられる

- 将来のキャリアアップにつながる可能性が高い

- 医療事務以外の職業への選択肢も広がる

デメリット

- 在学期間が長い(短大2年、大学4年)

- 学費が高い

- 実践よりも理論中心の学びになる場合がある

医療経営学科や医療福祉学科など、医療事務に関連する学科で学ぶことで、将来的には医療機関の管理職や経営層を目指すこともできます。

資格スクール・通信講座で学ぶ

働きながら、または高校卒業後すぐに就職しながら、資格スクールや通信講座で医療事務の資格取得を目指す方法もあります。

メリット

- 費用が比較的安い(10〜30万円程度)

- 自分のペースで学習できる

- 働きながら資格取得が可能

デメリット

- 独学の要素が強いため、モチベーション維持が必要

- 実践的な演習が少ない

- 就職サポートが限られている

- 就職に有利な資格などに関する情報を自分で集める必要がある

この方法は、すでに一般事務として働いている方や、家庭の事情ですぐに収入が必要な方に向いています。ただし、未経験から医療事務として就職するには、専門学校と比べるとハードルが高くなる傾向があります。

専門学校で医療事務を学ぶメリット

医療事務になるための最短かつ最も効果的な方法は、専門学校に通うことです。専門学校で学ぶことの具体的なメリットを見ていきましょう。

実践的なカリキュラムで即戦力に

専門学校の医療事務コースでは、理論だけでなく実践的な演習が豊富に組み込まれています。

- 模擬受付での接遇トレーニング

- 実際のレセプト作成演習

- 電子カルテシステムの操作実習

- 病院・クリニックの見学や実習

これらの実践的な学びにより、卒業後すぐに現場で活躍できる即戦力として評価されます。特に模擬医療機関での実習は、実際の医療現場の雰囲気を体験できる貴重な機会です。

複数の資格取得を効率的に目指せる

専門学校の医療事務コースでは、カリキュラムの中に複数の資格取得対策が組み込まれています。一般的に取得を目指す資格には以下のようなものがあります。

- 医療事務技能審査試験(メディカルクラーク®)

- 医療秘書技能検定

- 電子カルテ実技検定

- 医師事務作業補助者技能認定試験

- 調剤報酬請求事務専門士検定試験

専門学校では効率よく複数の資格を取得できるため、就職活動において大きなアドバンテージとなります。多くの学校では、カリキュラムに合わせた資格取得スケジュールが組まれており、効率的に学習を進められます。

医療機関とのつながりによる就職支援

専門学校の大きな強みの一つは、医療機関との太いパイプです。多くの専門学校では以下のような就職支援が充実しています。

- 提携病院・クリニックでの実習機会

- 病院・クリニックからの求人情報

- 卒業生が活躍する医療機関への就職紹介

- 就職活動対策講座(履歴書の書き方、面接練習など)

特に地域に根差した専門学校では、地元の医療機関との関係が強く、多くの卒業生が地域の病院やクリニックで活躍しています。学校によっては就職率100%を誇るところもあり、安心して学べる環境が整っています。

医療事務の給与・待遇と将来性

医療事務を目指すにあたり、気になるのは給与や待遇、そして将来性でしょう。実際のところはどうなのでしょうか。

医療事務の平均年収と雇用形態

2025年3月現在、医療事務の平均年収は以下のようになっています。

| 雇用形態 | 年収(目安) | 月給(目安) | 特徴 |

| 正社員 | 300万円〜400万円 | 18万円〜25万円 | 賞与あり、福利厚生充実 |

| 契約社員 | 250万円〜350万円 | 17万円〜22万円 | 更新あり、一部福利厚生あり |

| パート・アルバイト | 時給1,200円〜1,500円 | — | 勤務時間の融通がきく |

勤務先や経験年数、取得している資格によって給与は大きく異なります。大規模病院や大学病院では比較的高い給与水準となる傾向があります。また、レセプト業務のスペシャリストや管理職になると、年収500万円以上も十分に可能です。

キャリアアップの可能性

医療事務としてスタートした後も、様々なキャリアアップの道があります。

- 医療事務のスペシャリスト化

- レセプト点検のエキスパート

- DPC(診断群分類別包括評価)担当者

- 医療情報管理者

- 医療機関の管理職

- 医事課長

- 事務長

- 経営企画担当

- 関連分野への転身

- 医療コンサルタント

- 医療情報システム担当

- 医師事務作業補助者(医療クラーク)

医療事務の経験を活かして、製薬会社のMR(医薬情報担当者)や医療機器メーカーの営業職に転職する方もいます。医療事務で身につけた知識は、医療分野全体で通用する価値あるスキルなのです。

医療事務を目指す高校生が今からできる準備

医療事務を目指すなら、高校生のうちからできる準備があります。早めに行動することで、進路選択をスムーズに進められるでしょう。

高校生でも取得できる基礎資格

高校生でも取得可能な基礎的な資格には以下のようなものがあります。

- 日商PC検定(文書作成・データ活用):パソコンスキルの証明になります

- ビジネス文書検定:ビジネス文書の基本を学べます

- 秘書検定:社会人としてのマナーやコミュニケーション能力を証明できます

- 医療事務検定(初級):通信講座などで基礎知識を学べます

これらの資格は直接医療事務に必要というわけではありませんが、基礎的なビジネススキルを証明できるため、専門学校の入試や将来の就職活動で評価されることがあります。

オープンキャンパスや体験入学への参加

進路選択において重要なのは、実際に自分の目で見て体験することです。医療事務の専門学校では定期的にオープンキャンパスや体験入学を開催しています。

参加することで得られるメリット

- 実際の授業や施設の様子を知ることができる

- 在校生や教員に直接質問できる

- 学校の雰囲気や通学のしやすさを確認できる

- 模擬授業を体験し、学習内容のイメージがつかめる

- 入試や学費、奨学金制度について詳しく知ることができる

特に体験入学では実際のレセプト作成や医療事務の業務を体験できる学校も多く、自分に合うかどうかを判断するのに役立ちます。夏休みや冬休みなどの長期休暇を利用して、複数の学校を比較検討することをおすすめします。

医療機関でのアルバイトやボランティア

可能であれば、医療機関でのアルバイトやボランティア活動も貴重な経験になります。

- 病院の案内ボランティア

- クリニックの受付補助

- 老人ホームなどの福祉施設でのボランティア

こうした活動を通じて、医療現場の雰囲気を知り、患者さんとの接し方を学ぶことができます。また、医療従事者の働き方を間近で見ることで、自分の適性を確認することもできるでしょう。

最新トレンド:医療事務の変化と求められるスキル

医療事務の仕事も時代とともに変化しています。最新のトレンドを把握し、将来に備えましょう。

電子カルテ・オンライン資格確認の普及

2025年3月現在、医療機関のデジタル化が急速に進んでいます。特に以下の変化が顕著です。

- 電子カルテの普及率の上昇:大規模病院ではほぼ100%、診療所でも70%以上に

- オンライン資格確認の義務化:2023年4月から原則義務化され、マイナンバーカードを活用した保険証確認が標準に

- 電子レセプト請求の一般化:紙レセプトから電子レセプトへの完全移行

これらの変化により、医療事務にはコンピューターシステムを扱う能力や、デジタルツールに対する適応力が強く求められるようになっています。専門学校でも電子カルテシステムの操作実習やオンライン資格確認の研修が重視されるようになりました。

医師の働き方改革と医療クラークの需要増加

2024年4月から医師の時間外労働規制が本格化し、医療現場では「医師の働き方改革」が進んでいます。これに伴い、医師の事務作業を支援する「医師事務作業補助者(医療クラーク)」の需要が急増しています。

医療クラークの主な業務

- 診断書・証明書の作成補助

- 電子カルテの代行入力

- 診療データの整理

- 医師の事務作業全般のサポート

医療事務の知識をベースに、さらに専門性を高めた職種として、医療クラークは年収も医療事務より高めの傾向にあります。多くの専門学校では、医療事務と医療クラークの両方のスキルを習得できるカリキュラムを用意しています。

医師の働き方改革と医療クラークの需要増加

2024年4月から医師の時間外労働規制が本格化し、医療現場では「医師の働き方改革」が進んでいます。これに伴い、医師の事務作業を支援する「医師事務作業補助者(医療クラーク)」の需要が急増しています。

医療クラークの主な業務

- 診断書・証明書の作成補助

- 電子カルテの代行入力

- 診療データの整理

- 医師の事務作業全般のサポート

医療事務の知識をベースに、さらに専門性を高めた職種として、医療クラークは年収も医療事務より高めの傾向にあります。多くの専門学校では、医療事務と医療クラークの両方のスキルを習得できるカリキュラムを用意しています。

医療事務専門学校の選び方と注目するポイント

医療事務の専門学校を選ぶ際には、どのような点に注目すればよいのでしょうか。

専門学校選びのポイント

医療事務の専門学校を選ぶ際のチェックポイントは以下の通りです。

- カリキュラムの充実度

- 実習の時間数や内容

- 取得できる資格の種類と合格実績

- 最新の医療制度に対応しているか

- 就職実績と支援体制

- 就職率と就職先の内訳

- 求人票の数と質

- キャリアサポートの内容

- 学費と奨学金制度

- 総学費(入学金、授業料、実習費など)

- 分割払いの可否

- 独自の奨学金制度や減免制度

- 学校の設備・環境

- 最新の電子カルテシステムの有無

- 模擬医療機関の充実度

- 通学のしやすさ

特に就職実績については、単なる就職率だけでなく、正社員率や希望就職率なども確認することが大切です。また、卒業生の声を聞くことができれば、リアルな学校の評判を知る手がかりになります。

仙台医療福祉専門学校の医療事務総合学科について

東北地方で医療事務を学ぶなら、仙台医療福祉専門学校の医療事務総合学科がおすすめです。

仙台医療福祉専門学校の特徴

- 充実した実習設備:最新の電子カルテシステムを導入し、実践的な演習が可能

- 高い資格取得率:メディカルクラーク®の合格率95%以上の実績

- 豊富な就職先:東北地方の主要病院との太いパイプ

- 少人数制クラス:きめ細かい指導が受けられる環境

- 学費サポート制度:独自の奨学金制度や特待生制度あり

医療事務総合学科では、基本的な医療事務スキルに加え、医療秘書や医療情報管理、医師事務作業補助など幅広い知識を学ぶことができます。卒業生の就職率は99%を誇り、地元の医療機関から高い評価を受けています。

仙台医療福祉専門学校では定期的にオープンキャンパスを開催しており、医療事務の仕事を実際に体験できるプログラムが用意されています。学校の雰囲気や授業内容を直接確かめることができるので、進路選択の参考になるでしょう。

よくある質問(FAQ)

Q.医療事務は未経験からでもなれますか?

A.はい、未経験からでも医療事務になることは可能です。ただし、医療保険制度や診療報酬請求の知識は専門的なため、専門学校や資格スクールで学ぶことをおすすめします。特に専門学校では実践的なトレーニングも受けられるため、未経験者でも安心して就職活動に臨めます。

Q.医療事務の資格取得にかかる費用と期間はどれくらい?

A.資格取得の方法によって異なりますが、一般的には以下のようになります。

- 専門学校:1〜2年、総額100万円程度

- 通信講座:3〜6ヶ月、10〜30万円程度

- 資格スクール:2〜4ヶ月、15〜25万円程度

専門学校は費用が高めですが、複数の資格取得が可能で就職サポートも充実しています。費用対効果を考えると、将来のキャリアを考えた場合、専門学校での学びが最も効果的な投資となるでしょう。また、多くの専門学校では学費の分割払いや独自の奨学金制度を設けています。

Q.医療事務は女性が多い職場ですか?男性でも活躍できますか?

A.医療事務は確かに女性が多い職場ですが、近年は男性の割合も増加しています。特に医療情報システムやデータ分析、管理職などの分野では男性の活躍も目立つようになっています。性別に関わらず、スキルと人柄が評価される職場環境であり、男性でも十分に活躍できる職種です。

Q.医療事務から他の職種へのキャリアチェンジは可能ですか?

A.医療事務で身につけた知識やスキルは、医療業界の様々な職種に活かせます。具体的には以下のようなキャリアパスがあります。

- 医師事務作業補助者(医療クラーク)

- 医療情報管理士

- 病院経営企画担当

- 医療コンサルタント

- 医療機器メーカーや製薬会社の営業職

医療事務としての経験を積んだ後、さらに専門性を高めるための資格を取得することで、キャリアアップやキャリアチェンジの道が広がります。

Q.高校生のうちに準備しておくべきことはありますか?

A.高校生のうちにできる準備としては、以下のことがおすすめです。

- 興味のある専門学校のオープンキャンパスに参加する

- 基本的なパソコンスキルを身につける(Word、Excelなど)

- 接遇マナーの基礎を学ぶ(秘書検定などの勉強も役立ちます)

- 医療や医学に関する基礎知識に触れる(書籍やインターネットで)

- 可能であれば医療機関でのボランティアやアルバイト経験を積む

これらの準備をしておくことで、専門学校入学後の学習がよりスムーズになり、就職活動の際にもアピールポイントになります。

Q.医療事務の仕事はAIに代替されませんか?

A.医療事務の業務の一部は自動化される可能性がありますが、患者さんへの対応や複雑な判断を要する業務は引き続き人間が担うでしょう。むしろAIや自動化システムを活用しながら、より付加価値の高い業務(患者サポートや医療データ分析など)にシフトしていくと予想されます。

重要なのは、技術の変化に対応できるスキルを身につけることです。最新の医療情報システムやデジタルツールの使い方を学び、常にスキルアップを図ることで、将来的にも活躍の場は広がるでしょう。