ブログ

BLOG

外国人留学生向け

介護施設で外国人を採用するには?受け入れのメリット・デメリットや受け入れまでの流れを解説

介護施設で外国人を採用する場合は、実際にどのように採用すれば良いのでしょうか。また採用する場合のメリットやデメリットが気になる方もいるでしょう。

今回は介護施設で外国人を採用する流れや、受け入れるメリットなどを紹介します。外国人の採用を検討している方は、ぜひ参考にしてください。

目次

介護業界で外国人の受け入れが注目される背景

介護業界で外国人の受け入れが注目されているのは、以下のような背景があるからです。

- 人手不足

- 国による外国人材の受入環境整備の取り組み

介護業界で外国人の受け入れに注目が集まっている背景の一つが、業界での人手不足です。

公益財団法人介護労働安定センターが発表した、令和4年度の介護労働実態調査によれば、訪問介護員や介護職員の採用率は16.2%、離職率は14.4%でした。

同調査を開始した平成17年頃は離職率と比較して採用率が高い状況でしたが、令和4年では採用率と離職率が大きく変わらない状況にあります。

厚生労働省が発表している令和4年雇用動向調査結果の概況によれば、令和4年の離職率の平均は15.0%、入職率が15.2%となっていることから、介護業界と同程度ということが分かります。

さまざまな業界で人手不足となっている現在、約66%の介護事業所が人手不足を感じている状況です。また7割の事業所で65歳以上の労働者が雇用していることから、若年層の介護人材を確保できていないことも想定されます。

国が外国人材の受け入れのための環境整備に取り組んでいるのも、外国人の受け入れが注目される理由です。

上記の人材不足の状況を打破するための施策として、外国籍労働者の採用や活用が推進されています。国を挙げて、介護福祉士を目指す留学生に対する学費の貸し付けや生活面での相談支援が行われており、介護事業所の約16%が外国籍労働者を受け入れているのが現状です。

※参考:公益財団法人介護労働安静センター「令和4年度「介護労働実態調査」結果の概要について」

※参考:厚生労働省「別紙3 総合的な介護人材確保対策(主な取組)」

介護業界で外国人を雇用するメリット

介護業界で外国人を受け入れるのは、人手不足を解消する一つの手段とされていますが、実際に雇用した場合、どのようなメリットがあるのでしょうか。

具体的なメリットは以下の通りです。

- 人手不足を解消できる

- 在留資格によっては長期間の就労が見込める

- 国際貢献できる

それぞれ詳しく解説します。

人手不足を解消できる

人手不足を解消できるのが、介護業界で外国人を雇用するメリットです。

先述の通り日本の介護業界は急速な高齢化が進み、労働力人口が減少していることで、慢性的な人手不足に直面しています。

そのため外国人労働者の採用は、人手不足の課題に対する有効な対策となります。

厚生労働省の資料によれば、2022年から2023年の時点で介護分野での外国人受け入れ実績は4万人を超えている状況です(※)。また、特定技能外国人在留者数を見れば、年々人数が増加しており、介護業界において人材確保の手段の一つとなっていることが推測されます。

外国人労働者を採用することで、若い労働力を獲得しやすくなり、体力が必要な介護業務での活躍が期待できます。また日本人の応募が集まりにくい地方の施設でも、条件次第で採用ができ、地域の人手不足解消にも貢献する可能性があるでしょう。

※参考:厚生労働省「介護分野における外国人の受入実績等」

在留資格によっては長期間の就労が見込める

在留資格によっては長期間の就労が見込めるのも、介護業界で外国人を雇用するメリットです。

介護業界では利用者に対する継続的なケアの提供が必要であり、長期的に働ける人材の確保が重要だからです。

特定の在留資格を持つ外国人介護士は、長期的な雇用が可能であり、安定した人材確保につながります。

例えば介護の在留資格を持っている外国人は、在留期間の更新に制限がありません(※)。そのため本人と介護事業者が希望すれば、定年まで働けます。

また技能実習や特定技能での在留資格者も、介護福祉士の資格を取得できれば、永続的な就労が可能です。

長期雇用が可能な人材を確保できれば、介護の質が向上したり、施設の運営が安定したりする他、経験を積んだ人材が長く働くことで、介護技術の向上や職場の雰囲気づくりへの好影響も期待できるでしょう。

※参考: 出入国在留管理庁 「在留資格【介護】」

国際貢献できる

介護業界で外国人を雇用すれば、国際貢献につながります。

日本の先進的な介護技術や考え方を学んだ外国人材が、将来的に自国の介護分野の発展に寄与する可能性があるためです。

日本で介護の仕事を求める外国人の中には、介護の技術や先進的な考え方を母国に持ち帰りたいという思いを持っているケースがあります。

外国人介護士が日本で学んだ知識や技術を自国に還元すれば、介護水準の向上に貢献できる他、文化交流を通じて相互理解を深めたり、国際的な協力関係の構築にも役立ったりするでしょう。

介護業界で外国人を雇用する際の課題

介護業界にとって外国人の雇用は、人手不足解消の足掛かりになるのは間違いありません。ただし日本人ではなく外国人を雇うことには、相応の課題も存在します。

具体的な課題は以下の通りです。

- 利用者とのコミュニケーション

- 他の職員とのコミュニケーション

- 在留資格などに関する手続き・管理

それぞれ詳しく解説します。

利用者とのコミュニケーション

介護業界で外国人を雇う際の課題となるのが、利用者とのコミュニケーションです。

言語の壁や文化の違いによって、外国人の介護職員と利用者とのコミュニケーションが難しくなる場合があるためです。

介護の現場では、利用者の細かなニーズや体調の変化を把握したり、適切なケアを提供したりすることが求められます。外国人の介護職員と、日本人の利用者との間に言語の違いがあった場合、重要な情報の伝達を妨げる恐れがあります。

例えば利用者の方言や高齢者特有の表現を理解できなかったり、利用者が外国人介護士の発音や表現を理解できなかったりする状況が起きるかもしれません。

そのため外国人を雇う場合は、介護に特化した日本語や施設があるエリアの方言、高齢者の話し方を学ぶ機会を提供したり、イラストや多言語対応の翻訳アプリを活用したりするのがおすすめです。

また日本の文化や習慣に関する研修を実施し、相互理解を深めるのも良いでしょう。

他の職員とのコミュニケーション

他の職員とのコミュニケーションも、外国人を雇う場合の課題です。

利用者とのコミュニケーション同様に、外国人介護士と日本人職員とのコミュニケーションも、言語や文化の違いによって難しくなることがあります。

介護の現場ではチームワークが重要になるケースが多く、職員同士の円滑なコミュニケーションが不可欠です。言語の壁や文化の違いは、情報共有や業務の連携に支障をきたす恐れがあります。

例えば申し送りの際の細かなニュアンスの伝達や、緊急時の迅速な対応などで、コミュニケーションの問題が生じるかもしれません。

この場合も、外国人介護職員に対して日本語や文化の背景を学ぶ機会を提供すると良いでしょう。また簡単な単語やイラストなどを用いたコミュニケーションボードを作成して、コミュニケーションを補助したり、日本人職員が外国人職員をサポートする、メンター制度を取り入れたりするのもおすすめです。

在留資格などに関する手続き・管理

外国人の介護職員を雇用する課題として、在留資格などの手続きや管理が挙げられます。

外国人を雇用するには、複雑な在留資格の手続きや管理が必要で、介護事業者の負担となるケースがあるからです。

在留資格の取得や更新、就労条件の管理など、外国人の介護職員を雇用するための法的手続きは多岐にわたります。これらの手続きを適切に行わないと、外国人介護士が就労を継続できなくなる場合もあるため、注意しなければなりません。

そのため行政書士や社会保険労務士などの専門家のサポートを受けたり、在留資格や就労条件を一元管理できる専用のシステムを導入したりする必要があります。

また施設内で在留資格管理のスペシャリストを育成するのも一つの手段です。適切な在留資格の管理ができれば、外国人介護職員の安定した雇用が実現するでしょう。

外国人介護人材を雇用できる制度

外国人の介護職員を雇用する場合、以下の4つの制度を利用できます。

- EPA(経済連携協定)基づく外国人介護福祉士候補者を雇用する

- 日本の介護福祉士養成学校を卒業した在留資格「介護」を持つ外国人を雇用する

- 技能実習制度を活用した外国人(技能実習生)を雇用する

- 在留資格・特定技能1号を持つ外国人を雇用する

EPA(経済連携協定)とは、日本と相手国との経済活動の連携の強化を図る目的の制度で、インドネシアやフィリピン、ベトナムの3カ国から外国人の受け入れを行っています。

母国での学習経験や資格を持つ人を雇用でき、インドネシア・フィリピンなら日本語能力試験N5以上、ベトナムならN3以上で入国が可能です。

入国してから4年目に介護福祉士の国家試験を受験でき、合格できれば在留期間を更新しながら、永続的に働けるようになります。

また日本の介護福祉士養成校に通う外国人留学生は、卒業後に介護福祉士の資格を取得すると、介護という在留資格を取得できます。

この場合も、本人が希望すれば在留期間を繰り返し更新できるため、永続的に働くことが可能です。

このケースで外国人を雇用する場合は、事業者が介護福祉士養成学校と連携するなど、自主的な採用活動を展開しなければなりません。

外国人技能実習制度とは、日本から諸外国への技能移転を目的に、外国人を日本の産業現場に一定期間受け入れて、技能や技術を学んでもらい、母国の経済発展に役立てるための制度です。

日本語と介護の基礎などに関する講習を受けてから、介護事業所で雇用できます。

入国1年後の試験に合格できれば追加で2年、3年後の試験に合格すればさらに2年、実習を受けられるようになります。その後は母国に帰ることになりますが、技能実習制度期間中に介護福祉士の資格を取得できれば、在留資格を介護に変更して、日本で永続的に働くことも可能です。

他にも在留資格・特区技能1号を持つ外国人を雇う方法もあります。介護事業所で5年間雇用でき、その後は帰国しますが、期間内に介護福祉士の資格を取得できれば、日本での永続的な勤務が可能です。

※参考:厚生労働省.「外国人介護職員の雇用に関する介護事業者向けガイドブック」

外国人介護人材を雇用するまでの流れ

外国人介護人材を雇用するまでの流れは、前述した雇用制度によって異なります。

EPAの場合は、入国後に日本語研修が実施されたのち、介護事業所での雇用・研修が可能です。その後介護福祉士の資格を取得できれば、介護福祉士として引き続き介護事業所で就労できます。

介護の在留資格を持つ外国人の場合は、入国後に介護福祉士養成施設に留学し、介護福祉士の資格を取得してから、介護事業所での雇用が可能です。ただし養成施設への留学中に、介護事業所でアルバイトすることが認められている場合もあります。

技能実習制度を活用した外国人を雇用する場合は、入国後に管理団体による講習が2カ月程度実施され、その後に介護事業所での実習(雇用)が行われます。

5年目が終了したら基本的には帰国しますが、それまでに介護福祉士の国家資格を取得している場合は、日本で永続的に雇用可能です。

特定技能1号の在留資格を持つ外国人は、入国後にすぐ介護事業所で雇用できます。在留期限は5年ですが、介護福祉士の資格を取得した場合は、期限を更新しながら日本で永続的に雇用できます。

※参考:厚生労働省.「外国人介護職員の雇用に関する介護事業者向けガイドブック」

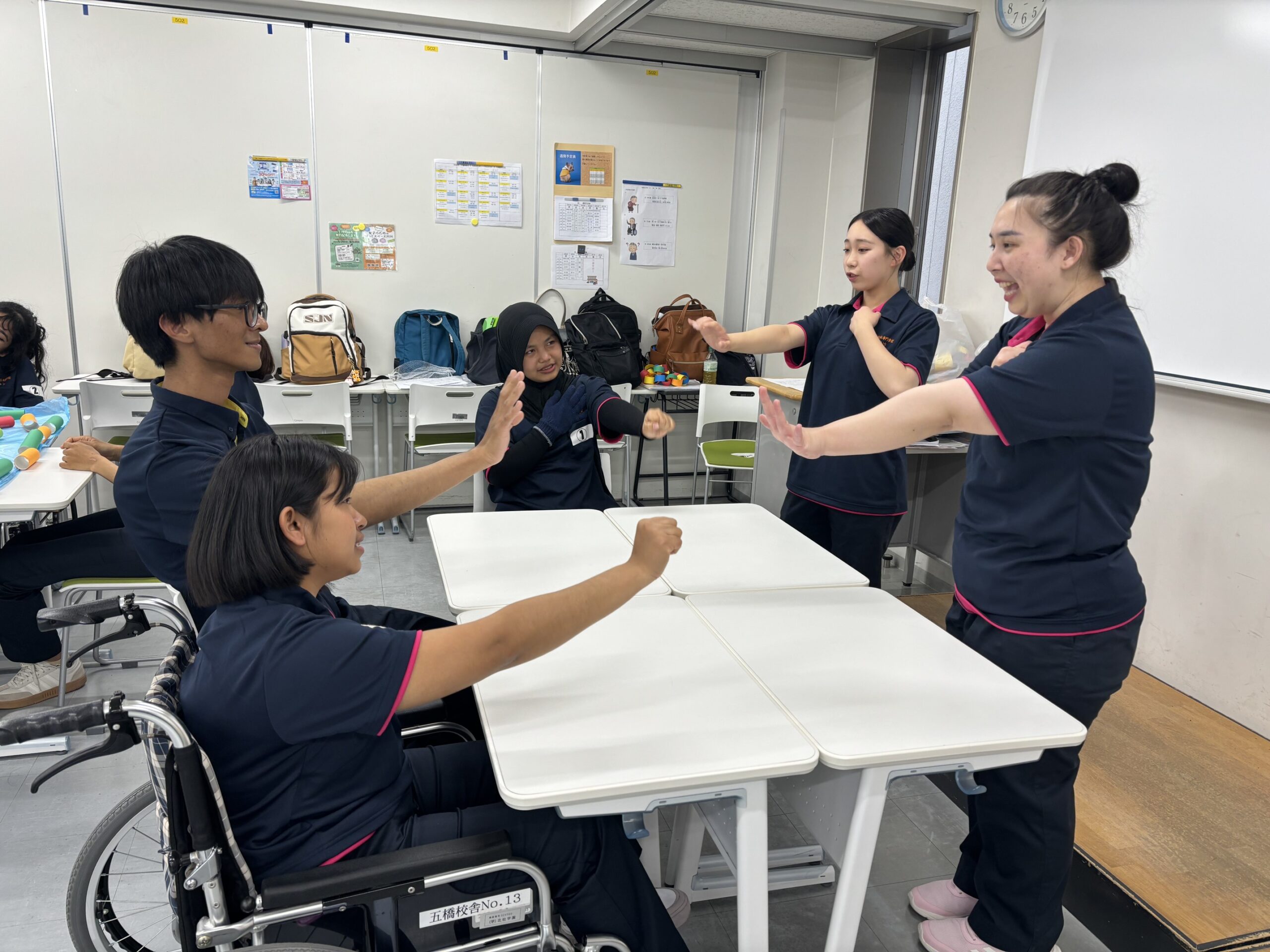

外国人介護福祉士を受け入れた介護施設の声

外国人の介護福祉士を受け入れた介護施設の声を紹介しましょう。

- 笑顔で積極的に業務に取り組んでいる

- マッサージなどの特技を生かしながら働いている

- 最初は周辺業務から始めたが、現在では他のスタッフの模範となっている

介護施設で生き生きと働いていることや、日本人スタッフの手本となっていることが分かります。

また介護福祉士になることを目指して、養成施設に通う外国人の声は以下の通りです。

- 平日は学校と飲食店でのアルバイト、週末は介護施設でアルバイトをしている

- 勉強と仕事の両立は大変だが、学校で学んだ知識を実践できる機会がある

- 授業は難しいものの、指導は丁寧

- 介護の知識に加えて、コミュニケーションや日本文化についても学んでいる

- 学んだことが学校や仕事での人間関係に役立っている

- 2年間の学校生活で、元々消極的だった性格が改善された

- 学校の先生方は熱心で、現場の話を交えた授業は理解しやすい

- 卒業後は、入国時からサポートしてくれた施設に就職が決まっている

- 介護の仕事はやりがいがあり楽しいのでおすすめ

まとめ

今回は介護施設で外国人を採用するメリットやデメリット、流れを解説しました。

外国人の採用は人手不足の解消につながる他、状況次第では長期間の労働人材の確保となります。

ただし言葉や文化の壁など、雇用に際する課題もあるため、外国人労働者を受け入れる環境づくりが大切です。

仙台医療福祉専門学校では、就職に有利な資格の取得を全力でサポートする他、東北地方各県への就職支援も行っています。

介護士を目指す外国人の受け入れも行っており、介護事業所へのあっせんも可能です。人手不足の解消を希望したり、外国人介護士の採用を検討したりしている介護事業者さまは、ぜひお問い合わせください。